なぜ痛む?STOPパサパサ髪!知っておきたいヘアカラーの常識

1990年代の爆発的なヘアカラーブームを経て、2025年の現在、髪を染めることは至極当たり前の日常となりました。年齢を重ねると白髪が気になり、若いときとは染める目的が異なることもありますが、ヘアカラー歴30年という方も少なくはないでしょう。この間に、ヘアカラーの薬剤も飛躍的に進化しました。とはいえ、ヘアカラーは少なからず髪の毛を傷めてしまうものと広く認識されるようにもなりました。今回は改めて、髪染めのメカニズムやダメージの理由を理解し、可能な限り美髪を保ちながらヘアカラーを楽しむために、知っておきたい「常識」についてご紹介します。

目次

・脱色とセット、ヘアカラーの仕組み

・カラーを繰り返すとダメージが増えてしまうワケ

・負の連鎖を止めるには?

・暗めのカラーでも、白髪染めは油断禁物

・市販のカラー剤とサロンカラーの違い

・ダメージをミニマムに抑える!

・髪への負担ゼロ?天然100%のヘナカラー系

・ヘナはインディゴやハーブパウダーと組み合わせるのが今の流れ

・もっとヘアカラーを楽しむために

脱色とセット、ヘアカラーの仕組み

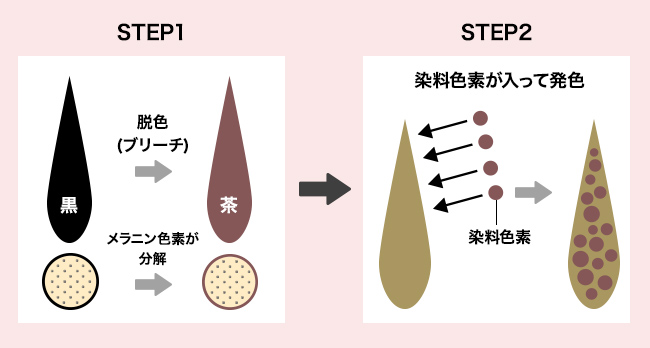

黒い紙に茶色い絵の具で絵を描いても、ほぼ見えません。同様に黒い髪に茶色い色素を着色しても髪は黒いまま。黒髪を茶髪や金髪にすることができるのは、髪の中のメラニン色素が分解され(脱色)、茶や金の色素を入れているからです。その脱色のために使うのがアルカリ剤です。

ホームヘアカラーもサロンのヘアカラーも仕組みは同じ。ヘアカラーは「酸化染料」「アルカリ剤」「界面活性剤」を配合した1剤と、「過酸化水素」を含んだ2剤を混ぜることで叶う化学反応です。その反応によって、キューティクルが開き、メラニン色素の脱色が起こり、染料が髪の内部に浸透し、ようやく髪は染まります。

1剤のアルカリ剤の量が多いと脱色力が上がり、髪を明るくすることができます。色味は1剤のアルカリ剤と2剤の過酸化水素水の濃度で調整でき、過酸化水素が濃いほど1剤を活性化して強力にすることができます。

STEP1 脱色(ブリーチ)

1剤のアルカリ剤と2剤の過酸化水素が混ざると、活性酸素が発生。髪のメラニン色素が分解され、脱色が起こります。

STEP2 活性酸素で発色

活性酸素によって、酸化染料が髪のタンパク質に付着し、発色が起こります。

カラーを繰り返すとダメージが増えてしまうワケ

乱暴な言葉で説明すると、髪のキューティクルをこじ開けて、メラニン色素を壊し、髪の内部に色素を浸透させる…これがヘアカラーの実態です。このとき、どうしても起こってしまうのが髪の内部のタンパク質や水分の流出です。一回のヘアカラーで深刻なダメージを受けることはまずありませんが、ヘアカラーを繰り返したら…。度重なる流出によって、髪の内部は空洞化が進んでしまいます。

空洞化はヘアカラーの色持ちにも影響します。空洞化が起こっているスカスカの髪はタンパク質不足。発色には色素が付着するタンパク質が必要です。タンパク質が少なければ、当然色持ちも悪くなってしまいます。染め上がった瞬間には思い描いていた色となっても、すぐに色落ちしてしまえば、カラーリングに時間も労力も費やしたのに、無駄骨になってしまいます。さらに、色落ちが早いために、ヘアカラーの回数が増え、結果空洞化が追い討ちをかけるよう進んでしまいます。まさに「負のスパイラル」に陥ってしまうのです。

空洞化は、加齢によって髪質が変化することでも起こるのがわかっています。パーマや縮毛矯正などの薬剤、アイロンやドライヤーなどの熱、紫外線やプールの塩素、タオルやブラシなどの摩擦、知らず知らずのうちに空洞化を進行させてしまっているのです。現在では毎日洗髪をする方が大半かと思いますが、洗浄力の高過ぎるシャンプーを毎日使用することでも空洞化を促進させてしまうのです。

負の連鎖を止めるには?

できるだけタンパク質やメラニン色素を壊さないようなカラーリングを心掛けるのが最善策です。ポイントは2つ。

POINT【1】明るくし過ぎない

非常に明るい色のヘアカラーには、より多くのブリーチ剤を含まれています。また髪の明るさに比例して、活性酸素が髪のタンパク質を分解させます。明るいカラーと比べると、暗い仕上がりの方が髪へ負担は少ないといえます。

POINT【2】同じ箇所を高頻度で染めない

可能な限り、同じ箇所を何度も染めないこと。個人差はあるものの、平均して1ヶ月に1cm〜1.5cmほど髪は伸びます。髪の長さが肩ぐらいのミディアムヘアでも根本のからの長さは30cmはあります。毎回全体染めをしていたら、毛先には20〜30回分のカラーダメージが積み重なっていることになります。この状態を避けるためには「リタッチ」が理想です。ただし、ホームヘアカラーで根元の1〜2cmを正確に美しく染め上げるのは至難の技。ここはプロの技術の域、上手にヘアサロンを利用しましょう。

暗めのカラーでも、白髪染めは油断禁物

前項で「明るいカラーの方がダメージを受けやすい」と説明しましたが、確かにそう通りではありますが、「白髪染め」となると少し違ってきます。白髪染めは、白髪を染めることが目的なので基本的に暗めです。そのためファッションカラーよりも濃い色素を使っているのですが、強めのブリーチで黒髪をしっかり脱色してから、濃いめの色素を入れます。そうしないと白髪と黒髪が均一に染まらないからです。同じ暗めの仕上がりでも、ファッションカラーより白髪染めの方が髪への負担が大きいことも知っておきましょう。白髪染めこそ「リタッチ」を徹底したいですね。

市販のカラー剤とサロンカラーの違い

90年代から盛大に登場したヘアカラーブーム時の製品と比較すると、現在は市販のカラー剤の品質が格段に向上しました。各メーカー美しい発色、色持ちの良さ、そしていかに髪の痛みを軽減させるかについて研究、製品開発を進め、凌ぎを削っています。とはいえ、市販品は「より染まること」が商品としての第一課題です。そのため、難解な知識や煩雑な技術を要せずに、誰でも簡単に、ヘアカラーができるようにつくられています。

一方、髪質や髪の状態、色味などを考慮して、薬剤のパワーを調節することができるのがサロンカラーです。髪質やこれまでのカラーの施術履歴などに合わせて、薬剤の力を制限したり、塗布の方法を駆使して、ダメージを抑えながら染めることが可能です。なかでもブリーチは難易度が高く、一番ダメージを受けやすい施術。見た目も仕上がりも後々の髪のダメージまで含めて最も差が出やすいため、ブリーチをしたい方はサロンでの施術の検討をおすすめします。

ダメージをミニマムに抑える!

どんな保護成分を配合してもアルカリ剤が入っている以上、髪へのダメージをゼロにすることはできません。どうしても傷みを伴ってしまいますが、アルカリ剤を含まないものもあります。脱色をしないので、今より明るくすることは叶いませんが、ダメージを極力抑えることが可能になります。

【1】 ヘアマニキュア

酸性で髪の表面をコーディングして色をつけます。酸性カラーともいわれ、色持ちは2週間程度。ヘアカラーと比較すると「持ちが良い」とはいい難いですが、アルカリヘアカラー剤に配合されている成分「ジアミン」などにアレルギーがある方も使うことができます。(酸性カラーにもアレルギー反応が出る方もいます)ただし、コーティングが剥がれるとき、またヘアマニュキュアのやり過ぎによる髪のギシギシ感も否めません。

【2】 カラートリートメント

基本的な考え方はヘアマニキュアと同じで、明るい髪に向いています。マニキュアよりも色落ちが早いのですが、その分マニキュア以上に髪への負担が少ないといえます。

【3】 弱酸性カラー

弱酸性カラーはアルカリのカラー剤と同じように色素を毛髪内部に浸透させ、髪を染めることができます。キューティクルをできるだけ開かずに、発色させるので、タンパク質や水分の流出を最小限に抑えることができます。

髪への負担ゼロ?天然100%のヘナカラー系

天然由来の成分、かつトリートメント効果もあり、白髪染めに有効な「ヘナ」。日本に上陸してから50年が経とうとしています。ヘナが髪には良いとわかってはいるもの、「好みの色にならない」「染める際の手間がかかる」「色持ちが悪い」「匂いが気になる」という声が多かったのも事実です。しかし、現在では製品開発が進み、扱いやすく、カラーリングのバリエーションも驚くほど増えました。ヘナ専門の美容室も全国に広がっています。

染料として使われるのは「ローソン」という色素をたっぷり含んだヘナの葉の部分です。ローソンはタンパク質と結合して発色する性質があります。均一で粒子が細かいヘナほど、髪の毛のタンパク質への結合が速やかになります。

世界的には5000年に及ぶ歴史を持ち、古の時代から愛されてきたヘナ。時代に応じて進化しながら現在でも使用されているのは「安全な染料」として広く認識されているからといえそうです。しかしながら、天然成分であるからといって、万人に「やさしい」のではありません。天然成分であるが故に強いアレルギー反応が出る方もいます。最初の使用に際してはパッチテストを怠らないようにしましょう。

ヘナはインディゴやハーブパウダーと組み合わせるのが今の流れ

前述した通り、ヘナが何世紀にもわたり世界中の人々に受け入れられた最大の理由は、その染色効果に加えて、トリートメント効果がある点です。しかし、その反面、ヘアカラーをする際の手間暇が非常にかかること、さらに最大の難点ともいえるのが、天然由来の成分故の色味の少なさでした。

ヘナは、ヘアカラーとして天然100%のものを使用する場合、白髪はオレンジ色に染まります。これは元来、ローソンが赤褐色の色素だからです。ローソンは黒髪にも反応していますが、黒髪の上から染色すると染まっていないように見えてしまいます。そこでヘナ専門のヘアサロンでも用いられているのが、同じく天然染料の「インディゴ」です。ヘナはインディゴと組み合わせることにより、白髪をブラウン~ダークブラウンに染めることができます。インディゴの配合量を調整することで、カラーバリエーションが広がり、たとえばインディゴの比率を多くすることで、ソフトブラックに染めることも可能になるのです。

さらに、インディゴ同様に天然由来の「ハーブパウダー」と調合すると、複雑でより微妙な色のニュアンスを出すことができます。人気のあるハーブの例を挙げると、「ハイビスカス」には色の深みを出すとともに、保湿と乾燥による癖を抑えるはたらきが期待でき、「ターメリック」を混ぜると明るさと透明感が増します。色味の調整はもちろん、ヘナの持つコンディショニング効果をより引き上げるハーブを取り入れることは、今やヘナカラーの主流といえます。

もっとヘアカラーを楽しむために

いかがでしたか?ヘアカラーにおいて、どのようなカラー剤を使用しても一長一短があります。何に重きを置くか、プライオリティーのつけ方は人それぞれです。

「希望の髪色にこだわりたい」「色持ちを長くして、面倒なヘアカラーの頻度を下げたい」「髪のダメージは徹底的に避けたい」「ヘアカラーへの予算を抑えて、スキンケアに回したい」「手間暇かけても自ら髪染めしたい」「見た目年齢を左右するのは髪だから、ここはプロに任せたい!」などなど。

最も大切なのは「私はどうしたいのか?」を自問すること!したいことを見極めて、あなたに最適なヘアカラーを選ぶことです。もちろん、「いかなるヘアカラーも選ばない(ヘアカラーからの卒業)!」も尊いあなたの選択です。ぜひ、あなたらしいヘアカラーを楽しんでください。